Nei primi cinque anni del ventunesimo secolo, il cinema attraversò la più grave crisi d'idee della sua storia. Anche se che io sappia se ne accorsero in pochissimi e non credo se ne sia parlato granché. Forse perché identificarne e descriverne i motivi era un'operazione complessa e avrebbe richiesto troppo tempo. E comunque non ha il benché minimo interesse e non importa assolutamente nulla a nessuno, il che a ben pensarci potrebbe essere una causa non minore della suddetta crisi.

Ma non stiamo a parlar di crisicriticadellacriticacinematografica (d'ora in poi solo cri.cri.cri.) perché questo blog ha difetti d'elocuzione e gli scioglilingua sono controindicati. Volevo solo dire che una delle pochissime emozioni cinematografiche provate in quel quinquennio disperante è stata la visione di

Strada a doppia corsia, che infatti non fu girato nel 2001 ma trent'anni prima, nell'anno in cui nacqui, anche se la coincidenza è del tutto priva di senso. Il film è diretto da uno strano signore che si chiama Monte Hellman, senza il quale Tarantino starebbe ancora a fare il cassettaro in periferia (Hellman produsse

Reservoir Dogs, e dire che il miglior film di Quentin,

A prova di morte, è un gigantesco omaggio al film di cui stiamo parlando è quasi un eufemismo).

Ricordo che lo vidi in un cinema parigino che si chiama "L'Harlequin". Prima della caduta del Muro di Berlino, si chiamava "Le Cosmos" e proiettava solo film sovietici. Ma a parte il nome e una riverniciatura, la sala principale è rimasta immutata nelle sue due principali caratteristiche: essere enorme, e sempre deserta. È la sala ideale per scoprire

Strada a doppia corsia.

Leggo sul Mereghetti: "Senza le ruffianerie e il folclore di Easy Rider e di Punto zero, uno spaccato dell'America come terra di nessuno che ha retto bene all'usura del tempo. I personaggi non hanno nomi, non hanno interessi al di fuori delle macchine, si parlano a malapena (a parte Gto, che inventa storie a ruota libera): il road movie diventa un'agghiacciante metafora di solitudine e di vuoto esistenziale".

Io adoro il Mereghetti. E non solo perché non dimentica mai di dire se in tale film l'attrice protagonista si vede nuda, fin dove e per quanto tempo. Quindi non voglio parlar male di lui, come non ho intenzione di essere il grillo parlante che fa cri.cri.cri. Però stavolta delle due l'una: a) Mereghetti non ha mai visto Strada a doppia corsia; b) lo ha visto, ma nell'anno in cui nacqui, e non se lo ricorda più. Perché quando esci dalla proiezione di Strada a doppia corsia, la prima cosa a cui pensi non è che hai appena assistito a una metafora, quale essa sia. Per non parlare di concetti densi di significati come "solitudine" e "vuoto esistenziale". No. Quando esci dalla proiezione di Strada a doppia corsia, la prima cosa a cui pensi è che al confronto Samuel Beckett era un autore decisamente verboso, con troppe cose da dire e milioni di laboriose metafore. En attendant Godot, di cui Hellman pare abbia realizzato la prima messinscena teatrale negli USA, sta a Strada a doppia corsia come I miserabili di Hugo sta a un libro di venti pagine bianche.

La faccio breve. Tre motivi per amare questo film. E poi anche un quarto, se fai il bravo.

1) In

Strada a doppia corsia c'è Warren Oates. Un film con Warren Oates è automaticamente un capolavoro. Warren Oates era una garanzia, sempre. Nella mia camera verde, Warren Oates ha uno spazio esclusivamente dedicato a lui, nella visitatissima "cappella Garcia". Appena entri, passata la seconda colonna a destra. Le donne incinte pagano il doppio, non siamo mica qui per mostrare le croste di Piero della Francesca a Monterchi.

2) In

Strada a doppia corsia gli altri due protagonisti sono il cantautore James Taylor e il batterista dei Beach Boys, Dennis Wilson. Taylor interpreta "il Pilota". Guida l'automobile e non canta mai. In tutto il film dice quattro, cinque battute massimo. Per parlare di motori. Wilson interpreta "il Meccanico". Quando serve ripara l'automobile o ricarica la batteria. Ma non nel senso delle percussioni. In tutto il film dice una, due battute massimo. Per parlare di motori. Ciò (non) detto, Monte Hellman ha dichiarato più volte che l'idea del film gli è venuta ascoltando "Me and Bobby McGee" cantata da Kris Kristofferson. Cosa c'entri "Me and Bobby McGee" con

Strada a doppia corsia lo sa solo Hellman, ma va bene lo stesso, infatti nel film a un certo punto puoi sentire la canzone trasmessa da una radiolina scassata. Su questo almeno siamo tutti d'accordo: Kris Kristofferson è il peggior cantante mai generato da ventre di donna. Tranne

quando canta. E questo è un secondo motivo per amare

Strada a doppia corsia.

3) In

Strada a doppia corsia puoi vedere uno dei cinque più bei finali della storia del cinema.

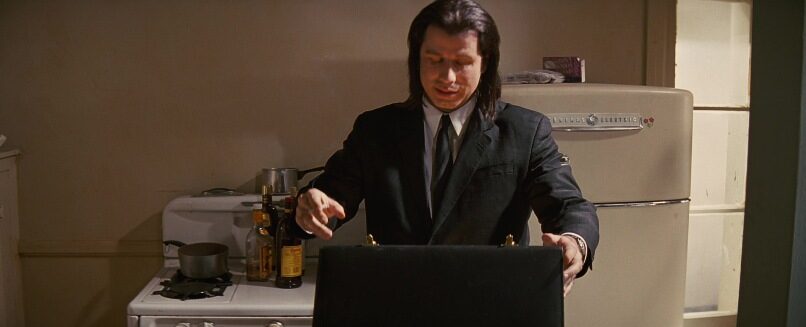

Ora tu mi dirai okay, molto bello e interessante, ma permetti: invece di mettere una locandina in bianco e nero e due foto che una neanche viene dal film di cui stai parlando, perché non hai scelto un paio di scene tra le decine che si trovano su youtube?

Allora, prima di tutto non permetto.

Secondo:

Strada a doppia corsia è uno dei rarissimi film che vale ancora la pena di vedere al cinema, su maxischermo, e in una sala completamente deserta, mica in tv o peggio ancora sul tuo pc. E questo è un quarto motivo per amare

Strada a doppia corsia.