Visualizzazione post con etichetta Stanley Kubrick. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta Stanley Kubrick. Mostra tutti i post

domenica 17 marzo 2024

Stenshots

Etichette:

2001: Odissea nello spazio,

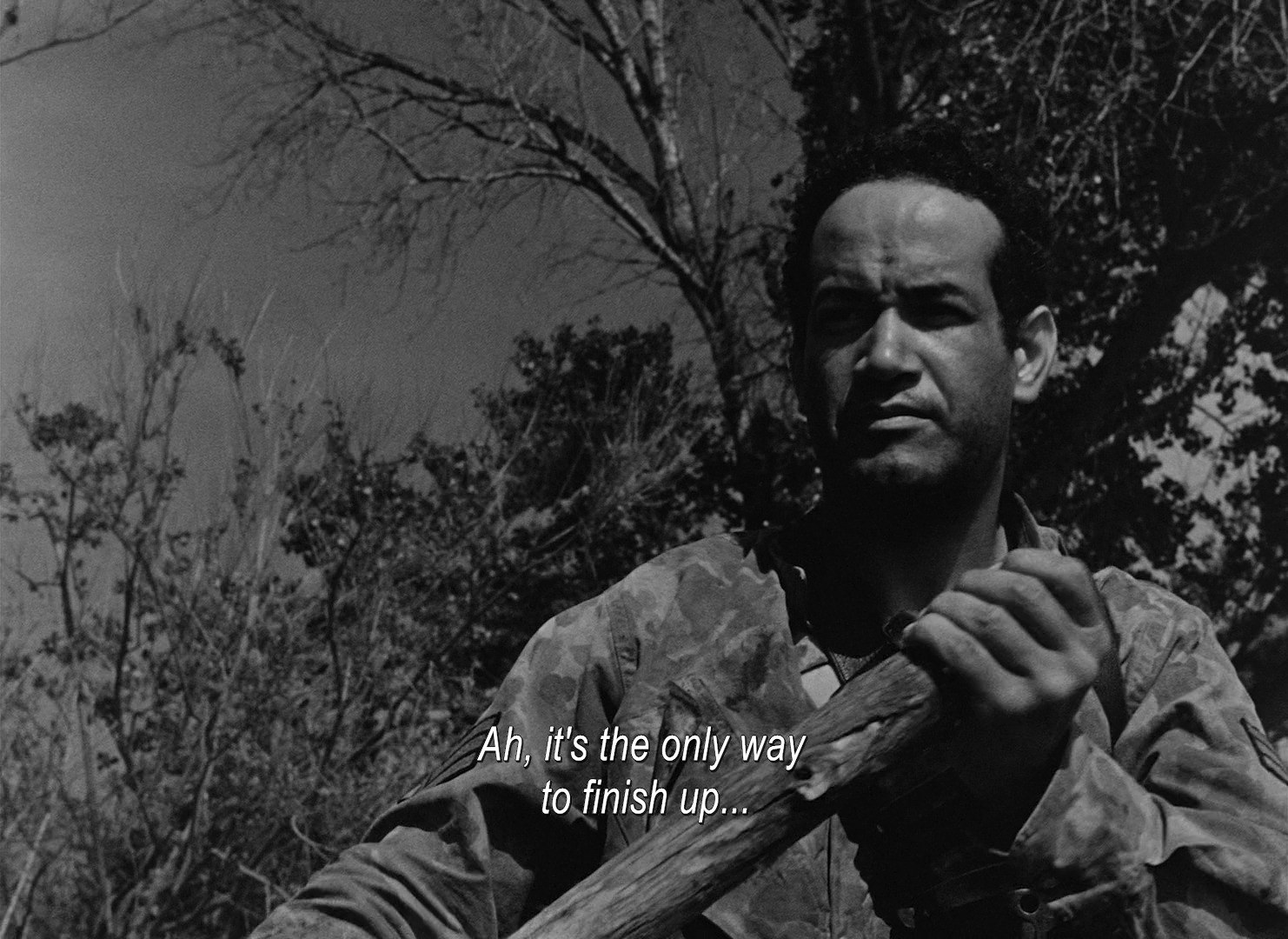

Fear and Desire,

Shining,

Stanley Kubrick,

stenshot

martedì 13 settembre 2022

Non solo Aldrich

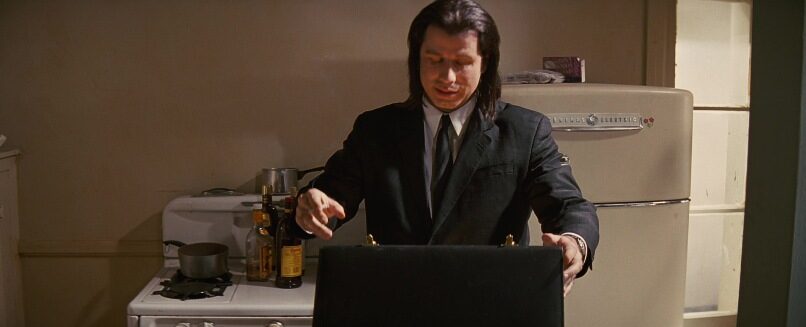

È un aspetto credo singolarissimo dell'opera di Quentin Tarantino di cui mi resi conto con Pulp Fiction (il senso di Reservoir Dogs mi sfuggì per anni, sciaguratamente, al cinema mi capita spesso). Nella citazione si tratta di mascherare il riferimento inafferrabile (ma il cineipotalamo può sempre coglierlo) con l'omaggio pop: pop discutibilmente sottovalutato, o a rischio d'oblio altrettanto ingiusto, o fossilizzato nel rispetto accademico. Tarantino riesuma e dà nuova vita (il cinema anima cadaveri, dà movimento a fotogrammi congelati, non ha mai fatto altro) a un cosmo che non ha nulla a che fare con un panico caos postmoderno: per chi vuol vederla c'è una gerarchia, una massima concentrazione prodotta e richiesta. C'è "ordine", "metodo".

Barry Lyndon dietro Mandingo, Rohmer oltre il grindhouse, Lubitsch sotto Castellari.

Godard lo definì: "un facchino".

Non è detto che sia un insulto, anche se per Godard lo era di sicuro (Godard insultava tutti, era il suo "ordine", era il suo "metodo").

Anche perché in fondo, cosa fa un facchino?

– Dans cette valise…

martedì 26 aprile 2022

The Batman (Matt Reeves, 2022)

Guardando The Batman ho capito cosa mi piace dei film di Matt Reeves dai tempi del piuttosto sottovalutato Cloverfield. Mentre il miglior cinema tende a lavorare su blocchi narrativi (una forma primitiva che Kubrick ha portato all'apogeo), che nella sempre più dominante esperienza casalinga permette interruzioni anche economicamente sfruttate in passato da pratiche nazionali (il primo e il secondo tempo italiani), lui questa forma al contempo antichissima e modernissima sembra ignorarla del tutto, non so se volutamente o meno. È un impasto di eventi che si susseguono come una macchinetta instancabile. Già in Cloverfield era così, con una prima parte in cui malgrado la frenesia "non succede nulla" e improvvisamente la catastrofe, inesorabile e convulsa fino all'ultima immagine: non metti in pausa e vai a dormire quando finalmente "succede qualcosa". Se la memoria non m'inganna, anche i due Planet of the Apes erano costruiti così. Pesano sicuramente la durata eccessiva e qualche scelta visiva appiccicata rispetto a una distanziazione a tratti quasi inerte seppur curiosamente non sgradevole, ma quella piccola caratteristica particolare a mio avviso merita attenzione e fa di Matt Reeves un regista abbastanza singolare.

NOTA

Ieri dopo aver scritto quelle poche righe mi son chiesto come avrei potuto svilupparle, potendo essere meno pigro e confuso. Per esempio cercando di capire come faccia Reeves a congegnare un dispositivo così compatto e così strano, di fatto l’equivalente di un romanzo tradizionale in un solo capoverso.

Tenendo conto che parliamo di un regista e di un film tutt’altro che radicali, mi son venuti in mente due metodi, quelli sì radicali, a cui forse di tanto in tanto ha pensato e che qua e là sembrano applicarsi. Il primo è quello de La Peau douce di François Truffaut: in alcuni momenti, là dove ti aspetti un’ellissi, Reeves mi pare indugi su momenti puramente connettivi. Batman deve passare da un luogo all’altro e invece di staccare semplicemente da qui a lì eccolo che guida, prende l’ascensore, ecc.

L’altro è Night and the City di Jules Dassin, di cui da ragazzino mi colpì il fatto che è interamente, ossessivamente polarizzato sul protagonista, non lo molla mai, lo bracca costantemente, il film esiste solo in funzione di lui, e quel lui è il massimo della sgradevolezza cinegenica, ossia Richard Widmark. Anche Pattinson è a suo modo estremamente sgradevole, e in questo film più che nei precedenti. Senza arrivare agli estremi di Dassin, mi ha colpito come Batman/Bruce Wayne, che per natura è figura della notte, dell’ombra, e quindi richiede un’economia al risparmio nella distribuzione delle presenze in scena e in inquadratura, qui viene esibito, a volte addirittura buttato e lasciato nell’immagine come uno straccio vecchio, con la sua tutazza ormai priva di qualsiasi sorpresa e la sua maschera tutto sommato abbastanza ridicola.

Tutto questo forse contribuisce a dare quell’impressione di un’azione sostanzialmente continua, priva di stacchi.

giovedì 13 maggio 2021

In the Earth (Ben Wheatley, 2021)

Quatto quatto e per quattro sterline, Ben Wheatley (uno dei registi più interessanti degli ultimi dieci anni) ti rifila con In the Earth il primo film sulla pandemia.

Lo fa dimostrando che nel cinema la sceneggiatura conta poco o nulla: in questo caso fa acqua da tutte le parti. Regia e montaggio trasformano ogni singola falla nello scafo in nesso onirico. Il Covid-19 è un incubo, dove la coppia di turisti psicopatici di Sightseers finisce nell'huis clos a cielo aperto di A Field in England: l'inferno sono più che mai gli altri, anche se fortunatamente a Sartre non si pensa mai, piuttosto a Shyamalan, al Peter Strickland di Berberian Sound Studio, alle famiglie di attori scorrette, scorreggione, esilaranti e spaventose di Inside No. 9 e di The League of Gentlemen (qui rappresentata da Reece Shearsmith, forse il più Proteo di tutta la cricca, sempre irriconoscibile e immediatamente identificabile), forse agli splendidi The Battery, Tex Montana Will Survive! e After Midnight di Jeremy Gardner, nonché, ovvio, a tutta la tradizione british del folk-horror, rivisitata con massima sprezzatura e minimo disprezzo, così come di fatto quella tradizione ha sempre fatto nei confronti di se stessa, è la sua forza, è per quello che sopravvive e "a volte ritorna".

Un incubo, sì, ma un incubo cinematografico. Wheatley sa che è un ossimoro, perché l'incubo è squisita espressione soggettiva, mentre il cinema conosce solo il racconto in terza persona. Quindi anche David Lynch. Quindi anche Stanley Kubrick. E detto sottovoce, quatto quatto, molto Ben Wheatley.

(Cinque virgola due su imdb. Contenti loro.)

P.S.: L'immagine che ho scelto si trova poco dopo l'inizio – splendido e "seminale": una serie di incomprensibili variazioni sulla mascherina, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi la toglie e chi la rimette: senza che mai si colga una logica sanitaria o narrativa – e credo sia quasi una costante nell'opera di Wheatley. Segue un movimento di macchina kubrickiano, di avvicinamento minaccioso o gnostico, ma senza che la distanza tra la cinepresa e i personaggi venga realmente colmata o anche solo ridotta. Mi son chiesto come si ottenesse quell'effetto, e rivedendo la sequenza un paio di volte credo che sia combinando un carrello avanti con una lievissima panoramica verticale verso l'alto, che di fatto "toglie la terra da sotto i piedi" dando l'illusione o la segreta verità di uno spazio umano che si riduce.

lunedì 1 febbraio 2021

sabato 21 settembre 2019

Tarantino/Kubrick (note sparse su "C'era una volta a… Hollywood")

Visto Once Upon a Time in… Hollywood di Quentin Tarantino, prima reazione a caldo.

Mi viene in mente il paragone con l'altro "grosso grasso capolavorone" dell'estate, Parasite di Joon-ho Bong. Passata la sorpresa spiazzante di Memories of Murder e The Host, in cui i cambiamenti continui di tono e i tempi imprevedibili del racconto potevano sembrare felicissimi e geniali tentennamenti, appare chiaro oggi che si trattava di controllo sovrano, che si dispiega in Parasite per il nostro piacere sempre rinnovato, in cui le contraddizioni del "film di famiglia svitatella" da L'eterna illusione di Frank Capra a Non aprite quella porta di Tobe Hooper passando per i Passaguai o per tanti film con Totò e magari il fu Delle Piane figlio, si susseguono autoannullandosi e sempre squisitamente leggibili da tutti, assieme a organizzazioni dello spazio degne di tesi di dottorato tardive di un Rohmer e alla loro corrispondenza politica, come nel "cinema di metafora" anni 70, il tutto imprevedibile, controllatissimo, "moderno", in una parola: perfetto.

Il film di Tarantino non è perfetto, come non è perfetta la sua opera. Siccome in Italia esce solo domani, la scusa nobile del "no spoiler" mi esime dal precisare in che modo non è perfetto, ma noto che anche in questo caso colpisce la struttura infantile o per meglio dire primitiva "a blocchi", direttamente ereditata da Kubrick, regista di cui si tramanda un'errata idea di "perfezione" quando in realtà era un giocatore d'azzardo. Ancora una volta, Tarantino gioca d'azzardo, alla roulette punta su un numero singolo, mentre Bong (volendo proseguire il paragone del tutto privato, me ne rendo conto) punta sul rosso (in Corea) e sul nero (nel mondo) al contempo e a rischio zero. Bong vince due volte, forse un po' barando; Kubrick e Tarantino fanno cinema.

***

Alla fine di 2001: Odissea nello spazio Dave Bowman (Keir Dullea) accede a una nuova dimensione della propria esistenza entrando in un luminosissimo appartamento che entità aliene hanno creato a immagine e somiglianza del suo inquilino, un appartamento che aspettava solo la sua inevitabile presenza.

Alla fine di C'era una volta a… Hollywood Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) accede a una nuova dimensione della propria non-esistenza entrando nel buio di una "mansion" popolata da esseri viventi per pura finzione, una mansion che non si è mai aspettata e mai si aspetterà l'impossibile presenza di Rick Dalton.

***

[Su facebook mi si fa notare "la scena del ranch dove le ragazze sembrano gli uccelli (bird in slang è proprio la pollastrella) di Hitchcock"]

Agli Uccelli ho pensato anche in altri momenti del film, l'apparizione puntuale delle ragazze, le scene con Sharon Tate, sono anche promesse fatte da Tarantino allo spettatore, "Sì sì, tranquilli, lo so che siete venuti per questo": proprio come in Hitchcock per la prima metà del film. E proprio all'inizio della nottata finale in televisione un annunciatore: "E ora il momento che stavate tutti aspettando!". Nella scena del ranch c'è anche molto dell'horror anni Settanta, i primi Craven, Tobe Hooper, Romero, Carpenter. Tutto un cinema che comunque proprio agli Uccelli deve molto, in particolare La notte dei morti viventi (si dice che un giovanissimo Romero portasse i caffè sul set di Hitchcock). In generale mi pare che Di Caprio copra il cinema di fine Cinquanta, Sessanta, e che nella sequenza "western-amletica" prefiguri la recitazione che verrà nell'immediato futuro, quella di un Al Pacino chiamato ad attestarne la realtà e al contempo a nasconderla in due scene interpretate a contropelo, quasi sottotono. Brad Pitt invece sembra portarsi appresso, del tutto ignaro, un cinema ancora più lontano nell'avvenire, più brutale, appunto quello dell'horror di qualche anno più avanti: ma non dimentichiamo che La notte di Romero era comunque uscita un anno prima e che Gli uccelli sono del 1963.

sabato 15 giugno 2019

Us (Jordan Peele, 2019)

Il primo film di Peele, Get Out, elogiatissimo, era sorprendentemente mediocre, ma del resto se ci si diverte con Black Mirror non mi sorprendo più di nulla. Il suo secondo, essendo meno lodato, speravo fosse più interessante.

Ci ho azzeccato, il film è migliore del precedente, anche se forse oltre al frullare marpionescamente vari materiali non c'è molto altro. Ma rispetto a Get Out, Us ha sicuramente qualche punto in più. L'attesa metafora razziale che invece si rivela esclusivamente sociale non è un brutto spiazzamento, anche se rimane metafora pesantissima e di quello spiazzamento non viene combinato nulla. Nel primo la componente "politica" e le pretese di satira uccidevano tutto, qui si nota un certo gusto (post tutto, ma ormai è la norma) per il genere in sé, una progressione decente, anche se alla fine lo scherzo va per le lunghe. L'ho guardato insomma con indulgenza, chiedendomi spesso dove volesse andare a parare al di là del compitino ben fatto e non trovando risposte soddisfacenti.

La butto lì: di fatto siamo forse di fronte a un paradosso storico. Il cinema americano, principale produttore in termini quantitativi di film horror e similia, e noto per il suo andare "al sodo" rispetto ad altre cinematografie, europee e non solo ("se vuoi mandare un messaggio usa la posta" ecc. ecc.) si trova di fronte a due modelli del genere, Dawn of the Dead e The Shining, che ha visto sempre e solo nell'edizione in cui le componenti politica, sociale, satirica o anche semplicemente confusionaria o arraffatutto erano prevalenti rispetto ai montaggi europei di Argento o dello stesso Kubrick, in cui tutto veniva ricondotto alle esigenze (in teoria pur "americane", qui il paradosso) della spettacolarità immediata, come direzione e senso principali ma senza sminuire – anzi! – gli aspetti di cui sopra, che essendo sfoltiti colpiscono più direttamente, alleggeriti da inutili mediazioni volontaristiche. I Jordan Peele, ma anche il tizio di It Follows, e tanti altri, hanno visto i film giusti, ma nel montaggio sbagliato.

Etichette:

Black Mirror,

George A. Romero,

Get Out,

Jordan Peele,

Shining,

Stanley Kubrick,

Us,

Zombi

domenica 15 ottobre 2017

Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017)

Più che nell'originale, in Blade Runner 2049 pesa la sceneggiatura: resta a valle il vero motore del film, la sua ragion d'essere. È chiaramente il risultato di vari copioni scritti lungo molti anni, e di ciascuno di essi non si è riuscito a stralciare tutto, dimodoché il copione definitivo parte zavorrato dalle versioni precedenti, per arrivare alla durata finale e non proprio giustificata. Molte situazioni partono sulla carta già vecchie e sullo schermo stentano a trovare una loro autonomia. Pesa molta fantascienza cinematografica e videoludica degli ultimi tre decenni; pesa tra tutti un film fantasma, che è A.I. di Stanley Kubrick.

Villeneuve viene chiamato a risolvere e trasfigurare il tutto, e ci riesce quasi sempre, ma non riesce a snaturare e soprattutto a sostituirsi al chimerico testo di partenza. Di suo ci mette l'incontestabile visionarietà di spazi immensi e tuttavia indecifrabili; esalta rime esterne (con il primo Blade Runner) e interne. Gli si chiede di risolvere l'anonimo testo hollywoodiano in versi, con un occhio a Stalker e Solaris. Ma – ed era già il problema dell'originale, scavalcato negli anni dall'immaginario collettivo – le parole a fine verso che Villeneuve si ritrova a disposizione appartengono al registro di "fiore", "cuore", "amore". Con Tarkovskij le parole erano altre. O meglio: erano a malapena "parole".

venerdì 9 giugno 2017

lunedì 8 maggio 2017

No More Mr. Nice Guy: Macron al Louvre

– I expected someone like you. What did you expect? Are you an assassin?

– I'm a soldier.

– You're neither. You're an errand boy, sent by grocery clerks, to collect a bill.

– I'm a soldier.

– You're neither. You're an errand boy, sent by grocery clerks, to collect a bill.

Ai francesi non è stato concesso neppure un giorno di tregua.

Ieri sera, nella messinscena del Louvre, il frastornante "Inno alla gioia" era un trattamento Ludovico imposto a tutta una nazione: il vostro No espresso alla luce del giorno al fascismo di Le Pen si è tramutato al calare del sole in un Sì alla "Costituzione" europea che avevate rigettato nel 2005. "Statece": inchiodati davanti alla tv, con gli occhi sbarrati e il volume a manetta.

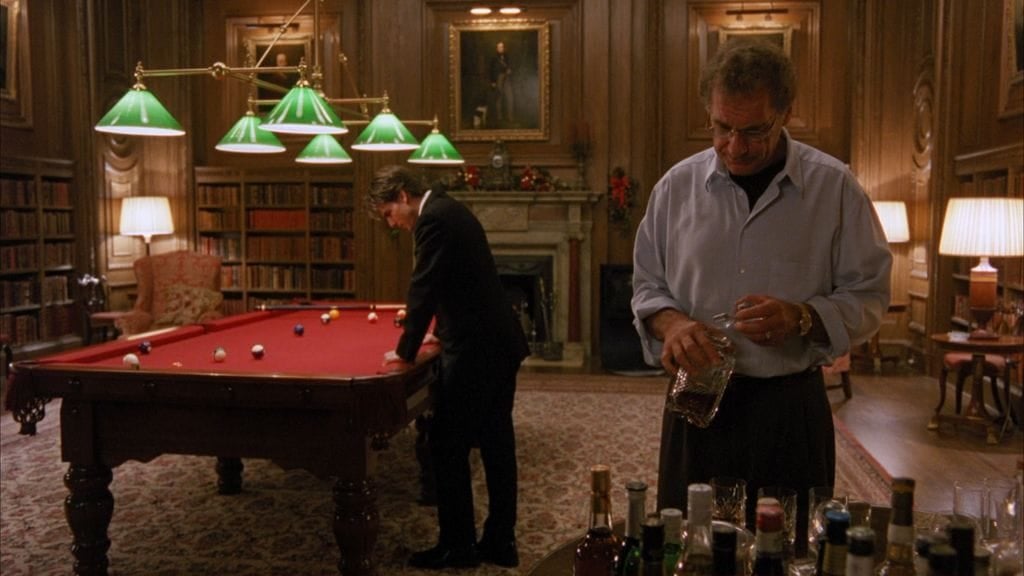

La strana camminata – dalla lentezza troppo a scatti per essere ieratica ma priva di umorismo montypythonesco – di una silhouette sfacciatamente bassa compensata da un'ombra sfacciatamente lunga, dove tutti hanno visto Napoleone e forse solo io il William Harford di Eyes Wide Shut cui si aprono finalmente none porte della Legge grazie a un "Fidelio" assegnato a forza da milioni di elettori.

Il volto lunare del prescelto e l'apice di una piramide divina in congiunzione astrale e perfettamente simmetrica ottenuta grazie a un'angolatura dal basso e centrale.

Il tutto in un'oscurità cosmica, nel buio notturno di un ritorno allo spazio riservato ai re, ai tempi in cui torpide Lady Lyndon firmavano assegni a rampanti avventurieri.

Chiaro: non fosse morto, riconosceremmo subito il regista di queste immagini. È lo stesso che girò lo sbarco sulla Luna.

Invece la messinscena è firmata dai comunicatori della campagna di Macron. A un certo punto anche i canali televisivi francesi si sono sentiti in dovere di dare l'informazione, con un brevissimo sottotitolo: "that's entertainment".

È come se i registi dell'incoronazione di Emmanuel Macron avessero avuto un'intuizione. Il nostro candidato viene attaccato come l'uomo dei banchieri, della mano invisibile del potere, del falso, della massoneria, dei produttori di Armstrong che a scatti poggia il piede sulla Luna in uno studio hollywoodiano.

Allora noi li prendiamo in contropiede. Li mandiamo in cortocircuito: eccolo, il caro vecchio Ludwig Van; eccola, l'orgia misterica di tutti i Palazzi della finanza; eccola, l'alba dell'umanità; eccola, la notte di tutte le Républiques. E quindi li lasciamo "radicalizzarsi": la massoneria, la piramide, Dio, la Luna, il dito, la notte, la moglie anziana, il tizio con il berretto, Beethoven. Si facciano esplodere in rete.

Una novità: in analoghe messinscene recenti, i personaggi e i canovacci comportavano sempre una componente comica, la battuta, "l'ironia" d'ordinanza, a volte la "simpatica" cialtronaggine, nella peggiore delle ipotesi il ghigno. Il film Macron al Louvre è plumbeo, è il "No more mister Nice Guy" di un horror di Wes Craven che lo psicopatico "fritto" sulla sedia elettrica minacciava sarcastico al mondo intero: prima di reincarnarsi, complice la rete elettrica, su tutti i televisori domestici. È stato invece paragonato nelle ultime ventiquattr'ore a Mitterrand al Panthéon (regia di Serge Moati), ma stranamente non ho sentito nessuno che ricordasse cosa ci facesse nel 1981 il presidente neoeletto al mausoleo: andava a raccogliersi davanti alla tomba di Jean Moulin. Tra Mitterrand e il "sacro" c'era una storia precisa. La storia raccontata dal film era falsa, come si scoprì negli anni, ma qualcosa in quel preciso momento raccontava. Tra Macron e la Piramide non c'è alcuna storia: una pagina bianca. O meglio, riempita di simboli decapitati (i re) o fasulli (icone date in pasto ai complottisti).

Vivo da quarant'anni a Parigi, uno spettacolo così sinistro non l'ho mai visto in tutta la storia politica francese.

Un giorno, a bocce ferme, accantonati i codici Da Vinci e dando per scontato l'allunaggio, di questa oscenità spero che si potrà parlare.

– They told me that you had gone totally insane, and that your methods were unsound.

– Are my methods unsound?

– I don't see any method at all, sir.

lunedì 8 giugno 2015

This is my blog and this is for fun

"quest'ermo colle, / E questa siepe"

Circa trent'anni fa il migliore amico di mio padre, figlio di un fascista monarchico, che viveva con il padre quasi centenario e ancora al volante di un automobile con la quale causava numerosi incidenti, automobile che prestava al figlio amico di mio padre per permettere a lui, a mio padre e a me di "fare una rotolata" per Roma, e una volta la polizia ci fermò sotto la statua di Goethe, ci fece uscire e ci puntò contro le armi mentre controllavano i documenti, e c'era un giovanissimo con un mitra e quel mitra tremava, ma tremava ancor più l'amico di mio padre o piuttosto non tremava, sudava freddo e io non me ne accorsi, solo quando ci lasciarono andare e riprendemmo la nostra rotolata vidi che sudava freddo ed era pallido come un cencio e allora gli chiesi Che c'è e lui balbettò Apri il cruscotto, e dentro c'era una pistola, l'amico di mio padre chissà cosa ci faceva con una pistola che bastava guardarlo di traverso e cadeva vittima d'infarto, lui finissimo letterato spiantato a sessant'anni ancora a casa del padre a studiare letteratura e filosofia francese e a tradurla splendidamente per nessuno, lavorando su libri che rubava in tutte le librerie di Roma, rubava persino le enciclopedie e quando arrivarono le telecamere aveva identificato gli angoli morti della Hoepli della Herder della Procure, poi arrivarono le fotocellule e lì lo persi di vista ma allora lo frequentavo praticamente ogni sera, avrò avuto poco più di tredici anni e lui mi disse che tutto sommato se volevo avere una vaga idea di quel che raccontavano i Canti di Leopardi mi conveniva procurarmi l'edizione annotata di De Robertis perché lì si spiegava bene quella cosa che si chiama DEITTICO.

Treccani:

"Il termine deittici indica un insieme eterogeneo di forme linguistiche – avverbi, pronomi, verbi – per interpretare le quali occorre necessariamente fare riferimento ad alcune componenti della situazione in cui sono prodotti. I deittici coinvolgono dunque due realtà diverse: una realtà linguistica, interna alle frasi, e una extralinguistica, esterna alle frasi."

Credo che tra le prime cose che ho scritto ripetutamente in rete ci sia il mio problema con i deittici. Nella vita reale ho litigato ferocemente con gente che mi diceva là, lì, quello. Non capivo mai cosa indicasse, anche perché non indicava nulla. Alcuni di loro ho smesso di frequentarli solo per quello.

Ho fatto pace con i deittici quando, una sera, trovai finalmente "la mia anima gemella", come si legge nei romanzi di Chrétien de Troyes, forse.

Si chiamava Paula Trent.

Le sue parole furono un colpo di fulmine:

"I dischi volanti sono lassù, e il cimitero è laggiù: io resterò chiusa qui. "

Circa trent'anni fa il migliore amico di mio padre, figlio di un fascista monarchico, che viveva con il padre quasi centenario e ancora al volante di un automobile con la quale causava numerosi incidenti, automobile che prestava al figlio amico di mio padre per permettere a lui, a mio padre e a me di "fare una rotolata" per Roma, e una volta la polizia ci fermò sotto la statua di Goethe, ci fece uscire e ci puntò contro le armi mentre controllavano i documenti, e c'era un giovanissimo con un mitra e quel mitra tremava, ma tremava ancor più l'amico di mio padre o piuttosto non tremava, sudava freddo e io non me ne accorsi, solo quando ci lasciarono andare e riprendemmo la nostra rotolata vidi che sudava freddo ed era pallido come un cencio e allora gli chiesi Che c'è e lui balbettò Apri il cruscotto, e dentro c'era una pistola, l'amico di mio padre chissà cosa ci faceva con una pistola che bastava guardarlo di traverso e cadeva vittima d'infarto, lui finissimo letterato spiantato a sessant'anni ancora a casa del padre a studiare letteratura e filosofia francese e a tradurla splendidamente per nessuno, lavorando su libri che rubava in tutte le librerie di Roma, rubava persino le enciclopedie e quando arrivarono le telecamere aveva identificato gli angoli morti della Hoepli della Herder della Procure, poi arrivarono le fotocellule e lì lo persi di vista ma allora lo frequentavo praticamente ogni sera, avrò avuto poco più di tredici anni e lui mi disse che tutto sommato se volevo avere una vaga idea di quel che raccontavano i Canti di Leopardi mi conveniva procurarmi l'edizione annotata di De Robertis perché lì si spiegava bene quella cosa che si chiama DEITTICO.

Treccani:

"Il termine deittici indica un insieme eterogeneo di forme linguistiche – avverbi, pronomi, verbi – per interpretare le quali occorre necessariamente fare riferimento ad alcune componenti della situazione in cui sono prodotti. I deittici coinvolgono dunque due realtà diverse: una realtà linguistica, interna alle frasi, e una extralinguistica, esterna alle frasi."

Credo che tra le prime cose che ho scritto ripetutamente in rete ci sia il mio problema con i deittici. Nella vita reale ho litigato ferocemente con gente che mi diceva là, lì, quello. Non capivo mai cosa indicasse, anche perché non indicava nulla. Alcuni di loro ho smesso di frequentarli solo per quello.

Ho fatto pace con i deittici quando, una sera, trovai finalmente "la mia anima gemella", come si legge nei romanzi di Chrétien de Troyes, forse.

Si chiamava Paula Trent.

Le sue parole furono un colpo di fulmine:

"I dischi volanti sono lassù, e il cimitero è laggiù: io resterò chiusa qui. "

mercoledì 4 marzo 2015

Su "Birdman"

I bambini ci guardano; e noi esegeti, noi

camarlinghi dell’estetica cinematografica,

maneggiamo camorri verbali come valido e messaggio; estendiamo, fino a non capirci più nulla,

i participiali vibrante e allucinante (rampini nel vuoto), e alimentiamo il debole pensiero con troppo comode atmosfere e suggestioni.

Leo Pestelli, Parlare italiano, Longanesi & C., Milano 1967, p. 44.

maneggiamo camorri verbali come valido e messaggio; estendiamo, fino a non capirci più nulla,

i participiali vibrante e allucinante (rampini nel vuoto), e alimentiamo il debole pensiero con troppo comode atmosfere e suggestioni.

Leo Pestelli, Parlare italiano, Longanesi & C., Milano 1967, p. 44.

Non

è tanto che scoprano solo ora il piano sequenza. È che scoprendolo

male, senza porsi il problema di sapere cosa sia, le

questioni che implica, quando è nato, come si è sviluppato e infine come

è morto ECCO il punto è che lo scoprono da morto. Ricordo mesi fa una

conversazione in un social network, qualcuno sosteneva che un

virtuoso e lungo movimento di macchina girato al computer in

non so quale produzione Marvel non fosse neppure

lontanamente paragonabile, mettiamo, all'inizio de L'infernale Quinlan. E

non lo è, si badi, a monte ma anche a valle (e a valle

i commentatori digrignavano, lanciando "rampini nel vuoto"). Portando

all'estremo quel discorso, direi che ormai il pianosequenza è un

espediente kitsch, da sbruffoni maleducati, e probabilmente persino un De Palma

oggi lo userebbe solo in quel senso (ma in realtà credo che lo

abbia sempre fatto). Ma come, nel 2015 giri due ore e mezza senza mai tagliare

e te ne vanti pure? Forse i piani sequenza che salvo sono ormai solo quelli

"fantasticati in diretta" e che "in realtà" comportano un numero notevole

di stacchi.

P.S.: La prima immagine della sequenza (inizia prima, ed è proprio l'inizio la parte più bella, ma purtroppo in rete non si trova intera) è un omaggio all'ultima scena di Barry Lyndon. Pochi giorni fa mi son reso conto che probabilmente in tutta l'opera di Kubrick non si trova un solo piano sequenza. Forse non era nel suo character.

martedì 26 agosto 2014

It's not personal. It's strictly business

Copincollo qui rielaborandole

appena alcune mie riflessioni circa il video di James Foley, scritte a

caldo nelle ore che sono seguite alla sua diffusione (tranne l'ultimo

punto preceduto da asterischi, di oggi) in una conversazione a più voci

che si può leggere interamente qui. Ho

rivisto il video varie volte e ho cambiato idea varie volte, fino al

punto in cui naturalmente non si hanno più idee. Prendi questo post come

una sorta di storify.

Una

sola considerazione preliminare: nei minuti successivi alla notizia si è

immediatamente attivata in rete la gara allo statement "io non lo

guarderò". Un amico retwittava alcune di queste dichiarazioni di fede

nolente. Gli scrissi per due volte consecutive, con un'insistenza

singolare per le nostre modalità di scambio, dicendogli che il video,

stavolta, ci toccava vederlo. Capivo e condividevo la sua rabbia, ma

sentivo anche che qualcosa non andava. L'indomani hanno iniziato a

manifestare il medesimo atteggiamento giornalisti e opinionisti della

comunicazione mainstream. Poi sono arrivati gli editoriali.

L'informazione italiana, insomma, ci teneva a comunicare a tutti che non

avrebbe studiato la fonte, non avrebbe visto il video (alcuni si son

spinti iperbolicamente ad affermare che rifiutavano persino di guardare

un solo frame), non avrebbe analizzato nulla, e quindi informava i

lettori che si considerava libera dal dovere di fornire qualsivoglia

informazione che non riguardasse se stessa e i propri "stati d'animo".

Questa giunzione tra rete e mezzi di comunicazione, tra l'io del social

network e quello della carta stampata, mi sembra chiudere in bellezza

l'estate.

Gli

snuff movie, nel nostro immaginario (ché nessuno li ha mai visti)

puntano sulla continuità temporale, sul dettaglio cruento in bella

mostra, su ciò che viene rappresentato e non sul modo in cui viene

rappresentato. Puntare sul modo crea una distanza: perché volerla

creare, qui? Non ci dovrebbe essere un alternarsi tra immagini iniziali

graffiate "alla Grindhouse" (il discorso di Obama), come se

appartenessero a un passato remoto, e immagini iperrealiste e

patinatissime. In parole povere, uno snuff movie non è girato da De

Palma. Questo video, invece, sembra girato da De Palma.

Se non guardi il video, inorridisci; ma se lo guardi, tutto è congegnato in modo da farti interrogare sulla sua fabbricazione.

L'interpretazione

di "Le Monde" sarebbe che si è scelta una forma in qualche modo "soft"

per non dissuadere eventuali nuove reclute. Di mio aggiungo la

possibilità che le nuove tecnologie permettano ormai di ottenere in modo

facile e rapido una qualità standard, che proprio in quanto tale si

trova sganciata da qualsiasi intenzionalità: una forma insignificante,

insomma (scienza senza coscienza ecc.). La maggior parte dei film oggi è

così. Un tempo una carrellata poteva essere "oscena", "morale", ecc.

Oggi la stragrande maggioranza di esse non è nulla. Ambedue le

interpretazioni non spiegano però tutte le stranezze del video. Le

stranezze restanti potrebbero essere spiegate da una soluzione

agghiacciante, modello "fucilazione di Mario Cavaradossi".

Ripeto,

il modello potrebbe essere il filmato vero/finto finto/vero di De

Palma, più che le serie tv. In soldoni: gli aguzzini chiedono alla

vittima di pronunciare un testo/testamento distintamente, dopodiché lo

decapiteranno per finta. E così avviene (la lama che non convince,

l'assenza di sangue). Quindi lo decapitano davvero. Moglie piena e botte

ubriaca: l'attore ha recitato bene, ora possiamo sbarazzarcene.

La

fattura curatissima, ripeto, potrebbe essere legata alle esigenze

descritte da "Le Monde", oppure essere frutto di una qualità

indifferente, celibe. O un mix delle due cose. (O altro, certo: l'unica

cosa sicura è che quella fattura è indiscutibile.)

Ho

appena rivisto il video e non credo più all'ipotesi "macchina celibe". È

costruito troppo bene, l'intenzionalità è evidente e solida. Colpisce,

tra l'altro, l'uso perfettamente calibrato di tre registri d'immagini

successivi. Prima la dichiarazione ufficiale di Obama, graffiata

artificialmente come se fosse una vecchia vhs, reperto del passato

ritrovato dagli alieni: i sogni telepatici inviati dall'avvenire in Prince of Darkness, le immagini mentali di Fino alla fine del mondo. Quindi gli infrarossi delle operazioni militari segrete,

anch'esse con il loro retaggio storico e televisivo (ma anch'esse

sembrano sfruttate con la consapevolezza delle successive

destrutturazioni, compiute appunto da un De Palma e da altri). Infine la

verità: spogliata di ogni orpello, "nuda": un mare di sabbia con

due uomini al centro, sotto una luce metafisica, iperrealista. Gus Van

Sant, mettiamo. I tre registri sono convenzionali, ovviamente, ma in

qualche modo ancora efficaci. Ma perché siano efficaci, chi ha costruito

il video deve sapere che sono convenzionali (come dire: deve sapere, ad

esempio, che il "registro della verità" non è "la verità").

Quel che si ricerca, forse, è appunto l'immagine-archetipo, mentale, diciamo junghiana (se preferite: kubrickiana; Shining

è il miglior film della storia sui fantasmi perché è girato da uno che

ai fantasmi non crede affatto). Un artefatto assoluto, insomma: quindi

fuori dallo spazio e dal tempo. Non colpisce nessuno e colpisce tutti.

Tra pochi anni nessuno ricorderà il video di Pearl. Questo is here to stay, come il rock and roll versione horror dell'autoradio di Christine. Produce stupore, paura e recondita ammirazione. Una tragedia greca di due minuti, insomma. Le leggiamo ancora.

Penso

che sia un prodotto occidentale, o che comunque attinga a piene mani al

linguaggio cinematografico occidentale. È una "nostra" produzione. Il

che non significa che non sia roba "loro". Noi, loro. Il problema (che

il video curiosamente conferma) è che dei protagonisti del filmato (quel

nero che parla da solo all'inizio, quel giornalista di cui si eran

perse le tracce da due anni, il tizio incappucciato), per non parlare

dei loro rapporti, conflitti, ecc., noi non sappiamo assolutamente

nulla. È appunto un assoluto minimale.

C'è

un'idea universale, assoluta. Non so neppure se sia un'idea dell'Islam.

Io ci vedo l'Idea e basta. L'archetipo. Si può anche chiamarlo Vuoto, o

Nulla, se si preferisce.

In

questo senso, i due discorsi, quello di Obama e quello del condannato

(peraltro il secondo è espresso in un inglese impeccabile, scritto e

limato, con tutti gli effetti al posto giusto: si percepiscono tutti i

nessi logici, si vedono i punti e virgola), ignorando tutto

quello che ho scritto tra parentesi potrebbero essere sostituiti dalla

lettura dell'elenco telefonico. Mi chiedo se l'effetto principale

cambierebbe.

***

Ieri

sera per una serie di cortocircuiti ho avuto per la prima volta il

sospetto di un'altra stranezza, circa quel video. Vado subito al dunque:

l'idea è la scarsa presenza di un messaggio religioso o pseudoreligioso

che dir si voglia. A verifica compiuta, l'impressione è confermata ma

resta tale o è comunque difficilmente argomentabile a parole. Nelle

didascalie (sfondo nero iniziale, sottotitolo dell'immagine del

bombardamento), il termine "Islamic State" appare 2 volte, "Muslims" 1

volta. Nel discorso di Foley non è rintracciabile alcun termine

appartenente al registro religioso. (In alto a sinistra compare un

piccolo logo, con una sorta di moschea sovrastata dall'inevitabile

mezzaluna; il logo è spesso coperto da una bandiera svolazzante: è

piccolo, ripeto, per posizione e dimensioni non deve distrarre

l'attenzione dello spettatore; deve, sostanzialmente, passare

inosservato.) Quando parla il terrorista incappucciato, abbiamo:

"Islamic State" (2 volte), "Islamic Caliphate" (2 volte); "Islamic Army"

(1 volta), "Muslims" (3 volte). Tutte queste occorrenze sono meri dati

di fatto, non dichiarazioni di fede (dice "Islamic State" perché è un

dato di fatto, così come immagino che sia un dato di fatto che le

vittime dei bombardamenti USA fossero musulmane; o se si vuole esser più

severi, siamo di fronte a una fraseologia di tipo performativo: nel

momento in cui io pronuncio "Islamic State", lo Stato Islamico nasce ed

è). Mai la parola "cristiani", mai "miscredenti", "infedeli", "guerra

santa", "jihad", eccetera. In compenso, l'oscura e pesantissima accusa

fatta agli USA di essere andati "far out of your way to find reasons to

interfere with our affairs", laddove l'espressione volutamente

ambigua "our affairs" sposa (e quindi condivide) un immaginario

tipicamente occidentale, più precisamente americano o di stampo mafioso.

Una dichiarazione politica scritta da Michael Corleone, per intenderci:

e infatti anche lì la religione era usata sfacciatamente come copertura.

(Non dimentichiamo che per l'americano medio la saga del Padrino è un po' la sua Iliade:

e che se inizialmente la famiglia Corleone doveva raccontare

metaforicamente, attraversandolo, il ventesimo secolo degli Stati Uniti,

Coppola piegò il progetto fino a farlo diventare anche, com'era

naturale che fosse, la storia di Hollywood.)

venerdì 13 giugno 2014

Le tombeau de Stanley Kubrick (la versione di Mike Leigh)

Alla morte di Kubrick, la rivista francese "Positif" (n° 464, ottobre 1999) ebbe l'ottima idea di fare a 48 registi due domande:

1. Quel est, selon vous, l'apport de Stanley Kubrick au cinéma ?

2. A quel film de Stanley Kubrick êtes-vous le plus attaché et pourquoi ?

Dei 48 ricordo solo Mike Leigh, uno dei più prolissi. Forse perché una cosa del genere non l'avrei mai scritta. Forse avrei scritto una cosa peggiore, o migliore; ma non quella e di certo non così.

Ci penso solo ora: Mike Leigh non fa film per me. Li fa per qualcun altro. Non so chi sia, quel qualcun altro, so solo che non è un cretino. Sarà per questo che Mike Leigh mi è sempre piaciuto.

Ci penso solo ora: Mike Leigh non fa film per me. Li fa per qualcun altro. Non so chi sia, quel qualcun altro, so solo che non è un cretino. Sarà per questo che Mike Leigh mi è sempre piaciuto.

Settimane fa volevo mostrare a un amico della rete quel che Leigh aveva scritto di Kubrick, ma in rete il testo non si trova.

Ora sì.

1. Stanley Kubrick est le plus grand humoriste du cinéma. Son humour n'est pas seulement "noir", comme on le dit souvent, c'est le sourire de l'humanité, le sourire mi-figue mi-raisin qui ne peut venir que d'une inquiétude profonde pour la fragilité de l'existence. Ce n'est pas un humour qui est consciemment forgé, ni le fruit d'une habileté acquise, ni un procédé utilisé à l'occasion dans certaines situations. Ce n'est pas non plus un moyen pour détendre l'atmosphère. Kubrick est un humoriste incontournable, un farceur profond qui ne peut s'empêcher de trouver de l'humour en chaque chose. Sa capacité à nous faire rire, au cœur des moments les plus douloureux, est rare au cinéma.

Il ne peut résister à l'idée d'une plaisanterie, mais ses plaisanteries, jamais gratuites et toujours organiques, ne sont pas séparables de l'événement. Et, parce qu'il avait le courage d'être vraiment créatif pendant le tournage, se donnant le temps et l'espace pour développer et improviser quelle qu'ait été la préparation minutieuse de la scène, son humour était toujours vivant et spontané.

Parfois, il avait de bonnes raisons pour nous heurter de plein fouet avec son humour mais, le plus souvent, il évite le trait évident et la touche comique gît subtilement et implicitement sous la surface, se glisse lentement vers vous, sans que vous ne vous en rendiez compte et au moment où vous vous y attendez le moins.

Ce maître de l'ironie a été élevé à New York et a commencé à gagner sa vie comme photographe. Par nature, il porte un regard dur, impassible et prolongé sur les situations, demeurant à la fois compatissant et détaché, mais n'oubliant jamais le côté comique. Cela ne peut venir que de son premier métier. Il y a peut-être aussi quelque chose de juif dans cette manière tragi-comique de prendre la vie.

Si Kubrick trouve de l'humour dans le monde réel, c'est celui de l'absurde, du ridicule et du grotesque. Aucun autre metteur en scène n'a rendu la violence aussi hilarante qu'elle est horrifiante. La juxtaposition de l'épique et du domestique l'a toujours amusé, et il prend un malin plaisir dans ce que j'appellerais l'humour de l'acharnement.

Sans cesse, Kubrick nous force à faire face aux situations et refuse tout simplement de nous laisser le moindre répit. Alors que plus d'un réalisateur de moindre envergure serait déjà quelques scènes plus avant, Kubrick est toujours là, nous obligeant à regarder plus longtemps et plus durement, à comprendre en fait. Plus nous restons en présence de la scène, plus elle ressemble au temps réel. Et plus Kubrick consacre de temps à l'examiner, plus elle devient réelle pour lui, et plus il la voit en détail. Et le détail réel veut dire la vie vécue comme elle l'est vraiment, en trois dimensions, avec tous ses défauts. Kubrick nous entraîne au delà de la surface, dans une réalité agrandie qui ne peut que nous offrir l'humour inévitable de l'existence. Chaque film de Kubrick est un gag très travaillé, un gag sérieux, mais néanmoins un gag. On a le sentiment qu'il aime mettre en place un projet épique, puis trouver une manière non sentimentale, antihéroïque de le subvertir. Et cela vient, plus que de tout autre chose, de son génie à diriger les comédiens pour qu'ils soient vrais, vulnérables et crédibles. Si bien que, même si ses films sont autant guidés par le destin que par le personnage, ils sont tous néanmoins des films de personnages.

Mais c'est aussi parce que, philosophiquement, il est incapable de voir le monde en noir et blanc, en termes moraux, idéalistes ou simplistes. Kubrick voit la vie comme elle est, dans toute sa complexité ; dès qu'il sent que nous pourrions glisser vers l'émotion facile et la réponse évidente, son merveilleux instinct anarchique est de nous faire méditer sur l'inexplicable et, invariablement, en nous faisant rire.

Bien sûr, Kubrick n'était pas un cynique – il était passionnément attaché à la vie et il l'aimait. Et, en dépit du fondement intellectuel si solide et si impressionnant de ses idées, Kubrick demeure pour moi un metteur en scène spontané, intuitif, subjectif et émotionnel. C'est pourquoi il est toujours divertissant.

Qu'il ne soit pas universellement considéré comme un humoriste vient de ce que son humour est celui, authentique, d'un artiste qui est totalement et profondément sérieux. Mais il est fichtrement drôle et je ne doute pas qu'Eyes Wide Shut nous donnera quelques occasions de glousser. Je l'attends avec impatience.

2. Il m'est impossible de choisir mon film favori de Kubrick, les aimant tous. Mais, puisque l'humour de Stanley a été mon thème, je voudrais citer 2001 comme un des films les plus drôles que je connaisse.

Où existe-t-il, dans l'ensemble du cinéma, une séquence aussi profondément tragi-comique que celle qui commence avec un ordinateur assassinant trois cosmonautes endormis, puis propose une bataille de mots d'un comique inquiétant entre un ordinateur et un être humain, et s'achève par la mort lente de l'ordinateur, tandis qu'il chante, mal, une vieille chanson populaire sur une gentille jeune fille et des cyclistes en tandem ?

Etichette:

2001: Odissea nello spazio,

Eyes Wide Shut,

Mike Leigh,

Stanley Kubrick

martedì 12 novembre 2013

Shoot. Me. Shoot. Me. Shoot. Me.

Non c’è nessuna nave. Nessuna foresta. E nemmeno frecce. Le frecce le immaginiamo perché ci fanno paura…

Nella zattera di Don Lope de Aguirre (Klaus Kinski), alla deriva nella foresta amazzonica, un conquistador scorge una nave appollaiata in cima a un albero. Poi viene trafitto da una freccia scagliata da un nemico invisibile in Aguirre, furore di Dio (Werner Herzog, 1972).

Cosa stai cercando?! Oh, lascia perdere, meglio che non lo sappia.

Elrindir, proprietario dell'emporio della cittadina di Whiterun "Il cacciatore ubriaco", specializzato in articoli d'arceria in Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011).

"… che qui si Sofocle."

Scortichini Guido, Non è per niente chiaro, Pizzighettone 2008.

martedì 29 ottobre 2013

Face/Off

Oggi ho mostrato la prima metà di The Killer a mia figlia.

Emidio non aveva familiarità con il cinema di Hong Kong.

Ma assieme ad Azio è stato il mio passeur, ai tempi in cui c'erano i passeurs. C'era un deserto da attraversare, ti mostravano un bel punto di partenza, grazie a loro da qualche parte arrivavi di sicuro. Era un bel punto d'arrivo? Fatti tuoi. Sempre meglio del deserto.

Oggi il deserto c'è ancora. Si è esteso. È naturale, che si sia esteso. Nulla può fermare il deserto. Internet collega fortini fantasma, come in Undead Nightmare (grande film). (Non è un film.) "Tutto merito della ferrovia. Ma il deserto è sempre lo stesso."

Emidio era convinto di essere un pensatore. Era un narratore. Come i migliori pensatori.

La scena del giudice Rasto, in Cadaveri eccellenti, raccontata da Emidio, era più bella di quella filmata da Francesco Rosi.

Poi ricordo una barzelletta, durava un quarto d'ora, era un film. Un giorno te la racconto.

Poi ricordo un pettegolezzo. Ma era un pettegolezzo sugli anni Cinquanta, raccontato quarant'anni dopo. Forse trenta. Temo trenta. Forse preferirei che fossero quaranta, sarei più giovane. Comunque c'è prescrizione. Possiamo diffonderlo.

René Clément – raccontava, pensava (credeva?) Emidio – René Clément aveva una moglie di alto bordo: affascinante, simpatica, colta. Uscivano la sera, erano ai ricevimenti negli hôtels particuliers del sedicesimo, così mornes visti da fuori quegli hôtels particuliers: ma è una truffa calcolata, non sono mornes, sono meravigliosi castelli in cui non sei mai entrato, e da cui sarai sempre cacciato (lo garantisce Echenoz).

Non sei Jacques le Fataliste. Vivi negli Anta. Sei William Harford.

Lei, come si diceva nei mitici anni non-Anta: brillava.

Lui, come da copione: rosicava.

Poi, a casa, a letto. Lei dormiva. Splendida. ("Seni d'alabastro", forse? Paolo, un altro mio passeur, sognava, vedeva, sorrideva e adorava l'espressione "seni d'alabastro".)

La notte. A letto.

Ma sì, via. Seni d'alabastro.

Lui, d'improvviso (!), sopra! a cavalcioni! Lei, schiacciata dal peso dell'uomo, dell'uomo René Clément, quel rappresentante spregevole del "cinéma de papa" vilipeso dai "Cahiers", distrutto eppur geniale, grandissimo, un grande regista come si suol dire, io lo immagino addirittura appunto eppure grandissimo e quindi pesante a cavalcioni su di lei, seminuda (forse nuda! o magari comunque solo con mutandine molto anni Cinquanta [come se io fossi un esperto di mutandine!]) (ma sopra magari niente! [seni d'alabastro!] ["seni d'alabastro"!] [!]), che le stringe le mani sulla gola, sulla gola che come i seni è obbligatoriamente e anche logicamente d'alabastro, che le strozza quella [(gola d'alabastro)] mentre strilla:

"Io!

IO!

Io sono più intelligente di te!"

mercoledì 31 luglio 2013

domenica 28 ottobre 2012

mercoledì 6 giugno 2012

Io li amo, i marziani dell'Illinois

RAY BRADBURY, 22/08/1920 - 05/06/2012

In Bradbury la cosa più importante come invenzione magica è la sua tristezza, il tedio, la malinconia, l'inutilità.

Jorge Luis Borges.

Iscriviti a:

Post (Atom)